こういった疑問にお答えします。

本記事の内容

・放送大学「がんを知る」の授業概要について

・放送大学「がんを知る」を履修して感じた3つのこと

本記事の信頼性

この記事を書いているKikuchiは、令和元年10月に通っていた岩手大学理工学部を入学から1年半で中退し、放送大学へ編入しました。

現在は、生活と福祉コースに所属し学士修得を目指して勉強しながら、ブログを書いています。

今回は、放送大学の生活と福祉コース導入科目である「がんを知る」について詳しく解説していきます。

この記事を書いているKikuchiは、2019年第2学期に「がんを知る('16)」を履修し2単位を取得、評価もⒶとさせてもらいました。

実際に「がんを知る」の授業を受けてみて感じたことや授業の様子などについて、私の履修した体験談を踏まえて解説していきます。

それでは早速、解説していきます。

放送大学「がんを知る」の授業概要について

まずは「がんを知る」の授業科目の概要について、以下の項目ごとに解説していきます。

放送大学「がんを知る」の授業概要

その1:科目内容

その2:授業科目の特徴

その3:成績評価の方法

それでは見ていきましょう。

その1:科目内容

「がんを知る」ということから予想がつくとは思いますが、私たちの体に罹る病気の”癌”について学習していきます。

授業で学ぶこと(ざっくりまとめました)

・がんとはどういう病気なのか?

・癌の原因や予防・治療法について

・緩和ケアについて

・社会とがんの関わり方について

大きくまとめると、上の4つテーマで授業を進めていく感じです。

その2:授業科目の特徴

私が感じた「がんを知る」の科目の特徴は、以下の3つです。

授業の特徴

①癌を幅広い視点から学ぶ

②がんを経験した人の体験談

③ディスカッションで癌に関わるテーマについて議論する

まず①癌を幅広い視点から学ぶですが、この授業ではがんを病気という側面から見るだけでなく、患者自身やその家族、社会的背景、地域の視点から癌という病気について学んでいきます。

授業内では、②がんを経験した人の体験談を動画を視聴して学ぶことができる回があります。

癌を経験した人の話というのは書籍などでは書かれてたりすることもありますが、がんを経験した一般の方が自分の声で体験談を発することは、文を読むのとは違った説得力があります。

それに加えて癌を経験した人の体験談って、そう簡単には簡単に聞けるものではありませんよね。

癌と宣告された当時や治療の経験談や、癌と共にこれから生きていくかなど、癌を経験したことのある人しか感じることができないとてもためになる貴重な話ばかりでした。

③ディスカッションで癌に関わるテーマについて議論するについては、次の③成績評価の方法で詳しく解説していきます。

その3:成績評価の方法

「がんを知る」は、オンライン授業で計15回の授業。成績評価は以下の方法で行われて、合格すると2単位修得することができます。

生活と福祉コース 導入科目「がんを知る」履修成績の画像

成績評価の方法(参考:放送大学 授業科目案内)

(1)小テスト(各回の授業内容を復習する)

(2)ディスカッション(計3回ある)

(3)レポート(癌について自由にテーマを決めて書く)

(4)最終テスト(全15回小テストのまとめ)

上の書かれた4つの課題に取り組むことで、成績評価が決まります。

成績評価の配点は小テスト・ディスカッション・レポートで合わせて60%、最終テストで40%の配点です。

先程の授業の特徴としても取り上げたディスカッションでは、

授業内で学習したことを踏まえて、決められたテーマに沿いながら受講生同士、実名で掲示板に自分の意見や考えを投稿します。

うろ覚えですが、「学校におけるがん教育を積極的にするべき」や「家族ががんと宣告されたら、どう接するべきか?」というテーマで筆者は、受講生の方と議論しました。

僕がディスカッションで議論して感じたのは、癌を経験した受講生の方や家族が癌になったということを身近で体験している人が多いということ。

授業でがんを体験した人の話を視聴することや本で読むのとはまた違い、癌と関わりをもった人と直接議論することはとても新鮮で、今でも深く記憶に残っています。

でも中には、「ディスカッションを実名で投稿するのが不安…」「私の意見を批判してくる人がいるかもしれない」と不安を感じているという方もいるのではないでしょうか?

この点に関しては個人的な意見として、そこまで心配する必要はないと思います。

癌の知識があまりない無知な筆者でも、意見や考えに批判してくる人はいませんでしたし、むしろ筆者の意見に賛同してくれる方や投稿して意見に対して足りない情報を丁寧に補足してくれたりしました。

放送大学「がんを知る」を履修して感じた3つのこと

私が「がんを知る」の授業を履修して感じたことは、以下の3つです。

授業を履修して感じたこと

①誰でも癌にかかることを実感

②がんに対するイメージの変化

③学校におけるがん教育について考える

下で詳しく解説していきます。

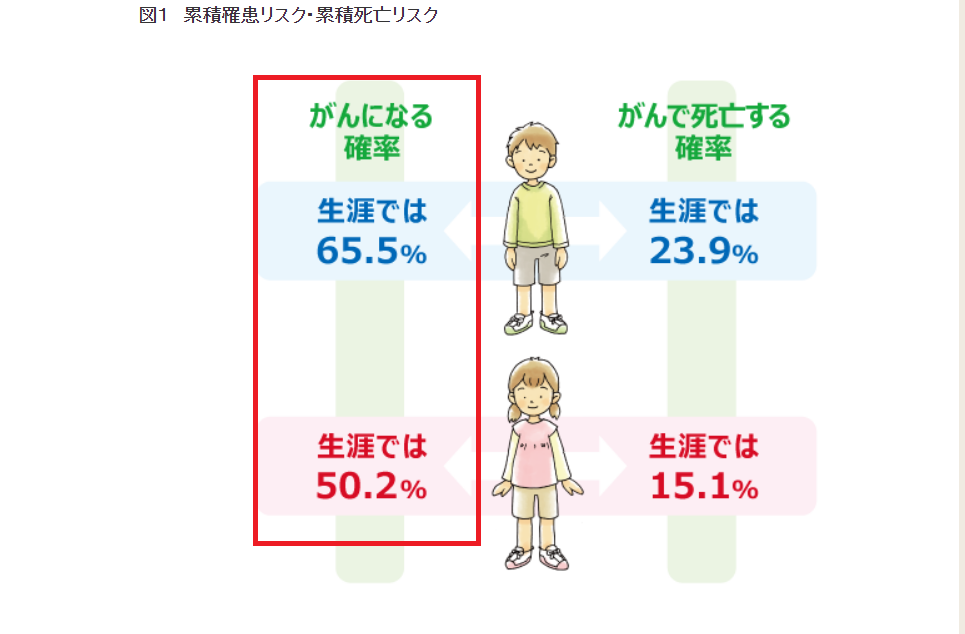

①誰でもがんにかかることを実感

日本人が生涯で癌に罹患するリスク(参考:https://ganjoho.jp/public/dia_tre/knowledge/basic.html)

第1回の授業で「※生涯で国民の1/2が癌になる」と解説されるのですが、正直そう言われても実感が湧かないというのが本音でした。

なので「自分はがんにかからないだろう」などと、癌を軽く考えて根拠のない考えを抱いていました。(今となっては無知な当時の自分がとても恥ずかしいですが…。)

しかし、授業で学習を進める中で癌を経験したゲストスピーカーの体験談やディスカッションでの癌を経験したことがある人・身近な人が癌にかかった人の多さを知り、ショックを受けました。

②がんに対するイメージの変化

授業を受ける前のがんに対する私のイメージは、以下の感じでした。

授業前のがんに対するイメージ

・とても恐ろしい病気

・薬の副作用で治療がつらい

・治療してもあまりよくならない

「癌」と聞くと、まず上のようなネガティブなことが真っ先に思い浮かんでいました。

もちろん癌という病気は適切に治療をしなければ悪化して死に至りますし、治療薬の副作用で体調を崩してしまうこともあるのは事実です。

しかし、

「癌を早期に発見して治療すれば生存率は上がる」「年々、副作用の少ない新たな治療薬が開発されている」ことで、癌が不治の病ではなく治る病気であることを知りました。

風邪薬や胃薬の錠剤を飲んで体調を治すみたいに将来的には、がん治療も薬を服用して治療することを目指していると聞いた時はびっくりしましたし、そういう未来に早くなって欲しいと願います。

③学校におけるがん教育について考える

授業を受けて1番感じたのが、学校で行うがん教育の重要性です。

小学校~高等学校までに12年間で学習したがんの知識は、「たばこの喫煙はがんになるリスクを高める」ということだけ。

癌の原因や治療・予防法、緩和ケアや社会的な背景などといったことは、あまり触れられていない感じでした。

もちろん私の記憶力が悪いだけで本当は学校でも学習したのかもしれませんし、「癌」といっても病気という面から社会的な面まで複雑に絡み合った難しい問題です。

ですが「癌に日本人の1/2がかかる」という現状から、もっと学校におけるがん教育を積極的に行うべきであると感じました。

(補足ですが、2022年度までに小学校~高等学校で「がん教育」がスタートするようです。参考:東洋経済新報社 「がん教育」が日本の子どもに与える重要な意味)

まとめ:放送大学「がんを知る」は誰もが受けるべき授業です

今回は、放送大学の生活と福祉コース導入科目である「がんを知る」について詳しく解説していきました。

この授業を通して、誰でもがんにかかるからがんに対する正しい知識をもつということの重要性や、私もそうでしたががんに対する正しい理解が広まっていないと感じました。

「がんを知る」について履修しようか迷っている方や興味にある方は、ぜひ一度履修してみて下さい。

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。